The Particle Zoo,专卖手工缝制的以基本粒子命名的毛绒玩具。比如有:上夸克,下夸克,粲夸克,奇夸克,顶夸克,底夸克,光子,电子,中子⋯⋯等等。按照粒子的特性,各个粒子玩具的重量,材料都有所不同。

这些小毛绒玩具应该很受学物理的女生,或者物理男的女朋友,喜欢。我想买个光子,不过看图片似乎不是很好看。^_^

Les Cottrell 文,葛韶锋 译

译文链接,原文链接

当我在英国上高中的时候,我最喜欢的一门课是地理和地质学(Geography/Geology)。但因为害怕要在没有人烟的野外寻找石油、而且很难遇到异性,我最终转向了物理学。从那时候开始,我获得了一个核物理(Nuclear Physics)方面的博士学位并转向高能物理(High-Energy Physics)、随后又从事计算和网络方面的工作。最近我负责分布于全世界一百二十多个国家的服务器站点的网络性能,我在地理学方面的知识看来并没有完全被浪费。

我第一次访问发展中国家是在1991年初,当时我受邀参加在斯坦福直线加速器中心(SLAC:Stanford Linear Accelerator Center)召开的会议,期间和中国的物理学家们讨论在北京高能物理研究所(IHEP: Institute of High Energy Physics)建立计算和网络系统的可能性。我之前只是去东京参加过一次会议,虽然从没有到过中国,我还是被邀请去中国建立中国高能物理研究所和斯坦福直线加速器中心之间的网络联接。由于我不大清楚自从两年前发生天安门事件之后中国国内的局势如何、而且我对应该怎样完成这项工作没有底,我和斯坦福直线加速器中心的荣誉退休主管Pief Panofsky见了一面。和他的谈话非常鼓舞人心,他指出了便利的网络设施对于高能物理学研究以及中美两国高能物理学合作具有的重要意义。

在当时,高能物理研究所只有一条具备国际通讯功能的传真线路,另外还有一条通往欧洲核子中心、每天用来传递两次电子邮件的拨号电话线路。我能做的事情是要求高能物理研究所在他们的电脑中心建立三条国际电话线路。由于担心行政手续会拖延这一进展,Panofsky请诺贝尔奖得主李政道先生帮助解决电话线路的问题、并很快帮我获得了签证。

三个礼拜之后我到达了高能物理研究所,并和当地的计算机管理员见了面。他们对于和西方来的专家一起工作感到非常兴奋,并且努力不让英语知识方面的匮乏成为完成这一工作的障碍。我对他们的专注、友好和热情感到非常高兴,并努力和他们相互交流。我非常惊异地发现电话线路是在前一天刚刚建立好的。为了防止意外,我随身带了两个调制解调器(Modem),因此我能够很快用其中一个把电话线和VAX 785电脑连接起来。我们用第二条电话线路和Charley Granieri以及斯坦福直线加速器中心的其他同事取得了联系,并让他们把设备设置好,最终我们成功地连接到了斯坦福直线加速器中心的调制解调器上。在接下来的两个礼拜中,通过进一步的调试我们建立了斯坦福直线加速器中心和高能物理研究所之间的DECnet拨号联接,实际的传递速度为四百字节每秒,每分钟的费用是三美元。

在回到美国之后,我们很快说服了美国能源部的Bob Woods资助高能物理研究所和斯坦福直线加速器中心之间租用的AT&T卫星通信线路。但是从那之后事情开始变得困难起来。将信号从北京国际机场连到高能物理研究所就花费了一年以上的时间。我们尝试了很多种方法,包括用红外线和微波传输,最终我们采用了光纤和铜导线结合的办法。卫星线路在1993 年三月份的时候完成,这大大改善了通信能力,可以提高到每秒四万两千字节的文件拷贝速度以及每天大概两千五百封电子邮件的传递能力。关于这一国际线路的消息很快传遍了中国的学术界,各个研究所开始建立通往高能物理研究所的线路,全中国有超过三百名的顶尖研究人员在高能物理研究所获得了帐户从而能够与世界上其他地方的研究人员通过电子邮件进行通信。

到了这个时候,我们很清楚地知道下一步是用真正的因特网来替代DECnet联接。为了实现这一目标就需要购置路由器(router),而这必须要获得美国商务部(US Department of Commerce)的出口许可(Export License)。在大量的文书来往以及和美国能源部、商务部以及国防部之间沟通之后终于获得了出口许可,最终于1994年二月份收到了路由器并于次月连到了世界高能网上(HEPnet)。

按照要求我们通知了所有ESnet(Energy Sci-ences Network)节点因特网将接纳来自中国的网络联接,连接到因特网上的最后一步也就在1994年3月17日完成了。这是因特网和中国大陆的第一次亲密接触。高能物理学界应该为此而感到自豪,现在中国大概有超过一亿的互联网用户。

The Particle Zoo,专卖手工缝制的以基本粒子命名的毛绒玩具。比如有:上夸克,下夸克,粲夸克,奇夸克,顶夸克,底夸克,光子,电子,中子⋯⋯等等。按照粒子的特性,各个粒子玩具的重量,材料都有所不同。

这些小毛绒玩具应该很受学物理的女生,或者物理男的女朋友,喜欢。我想买个光子,不过看图片似乎不是很好看。^_^

hui 用 python 写了一个程序,可以把科学网博客上的文章下载为电子书,并导出到 WordPress。程序下载,以及使用说明都在 Google Code 上。

虽然科学网上有不少厉害的 bloggers,但它的 blog 系统似乎不怎么样。还有它的运作方式,新浪名人博客的翻版,我也不大感冒。

使用这个程序,科学网博客的作者就有办法把 blog 迁移到使用 WordPress 的 blog 服务。和 hui 一样,我也推荐 72pines,或者赛族(其实和 72pines 一起的)。当然,使用 WordPress 独立建站也很方便。

1976年夏天,人类的触角第一次触及到了另一颗行星的土壤。两个“海盗”号探测器从它们着陆的地点挖掘了土壤样本,并将这些样本倒入了从地球带来的分析设备中。在这些分析仪器中技术最先进的也许就是气相色谱-质谱联用分析仪(GC-MS)了,它被设计用来探测火星土壤中是否存在有机化合物的证据。在运转了几个月之后,它们什么也没有发现。自此“海盗”号由于其几乎毫无异议地证明了火星是一个不毛之地而被载入了史册,而其中气相色谱-质谱联用分析仪的探测数据起到了至关重要的作用。

2007年8月4日,另一架质谱仪随着“凤凰”号探测器一起奔赴了火星。如果一切顺利,2008年5月28日它会从1200千米的高度降落到火星北极。从着陆地点就可以猜到,“凤凰”号实际上是1999年12月失踪的“火星极地着陆者”的姐妹探测器,而且它还是美国宇航局(NASA)一系列低成本 “侦察”计划中的第一个探测器。尽管“凤凰”号之于“海盗”号就像是别克轿车之于劳斯莱斯豪华轿车,但是一些化学家却几乎可以肯定,即使设备更精良“海盗”号没有发现有机分子,然而“凤凰”号将会在靠近火星地表的地方发现存在有机化合物的证据。如果确实如此,它将燃起一些科学家的希望,他们坚信在这个寒冷、饱经辐射而且极度不适合生存的星球的某个地方可能蕴藏着过去或者现在生命的证据。

每个“海盗”号探测器都进行了一套三组实验来探测火星尘土以及着陆点周围岩石中的微生物。它们得到的结果是不确定的。当土壤中存在水和营养物质的时候,火星土壤会释放出意料之外的气体,其中一些会与生物活动有关。不过气相色谱-质谱联用分析仪的数据是清楚无疑的。

气相色谱-质谱联用分析仪是一种专门用来探测有机分子混合物中不同成分的仪器。首先样本会穿过一个细长的管道——色谱仪。其中,小分子运动得快,大分子运动得慢。因此管道中的化合物会以大小排序,然后它们会通过质谱仪,在那里整个分子或者分子碎片的质量会得到测定。

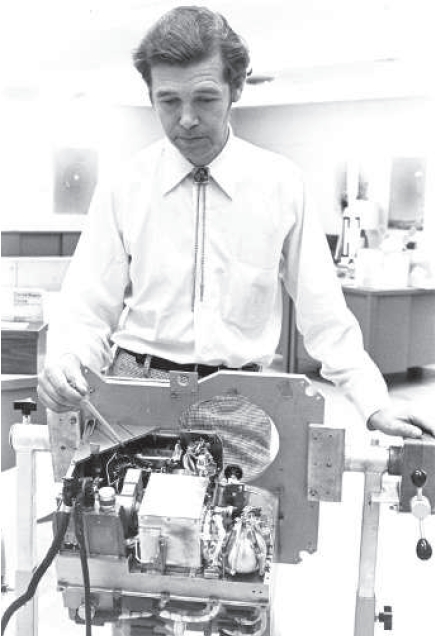

美国麻省理工学院(MIT)的化学教授克劳斯·比曼(Klaus Biemann)领导着气相色谱-质谱联用分析仪小组,同时他也是研发这些仪器的先驱。比曼不是一个空间科学家,他的工作主要集中在测定蛋白质片段的结构上,为现今的“蛋白质组学”打下了基础。他为“海盗”号仪器工作主要是出于“科学道义”,他回忆说,“我说,如果要做,那么就把它做好。”事实也是如此。

当时,比曼实验室中的气相色谱-质谱联用分析仪有一个房间那么大,用来分析加热火星土壤所释放出的化合物的仪器就有30厘米见方。后来,比曼的小组建造了一台符合火星探测尺寸和能源要求的全自动气相色谱-质谱联用分析仪,而且它的灵敏度依然达到了十亿分之一的量级。使用化学方法研究天体生物学问题的、美国应用分子演化基金会的史蒂文·伯纳(Steven Benner)说:“把这两台机器送到1亿公里远的地方并且让它们正常工作本身就可堪称是一个工程上的奇迹。”

有机球赛

当“海盗”号抵达火星后,比曼的小组期望能发现用于分析的有机化合物。火星布满环形山表面表明它曾经遭受了陨石的轰击,而到20世纪60年代时人们已经在一些陨石中发现了有机化合物的痕迹。因此,即使火星本身无法制造任何有机物,但是也应该能找到它们的踪迹。“你应该深处有机化合物的海洋之中,”伯纳说。确实,按照伯纳的说法,一些“海盗”号的研发人员担心气相色谱-质谱联用分析仪会淹没在大量的有机物中。

但是,从被加热的火星土壤中散发出来的只有水和二氧化碳,它们或者是被土壤中的粒子捕获的,或者就是由无机物释放出来的。尽管实验中确实发现了些有机化合物,但是这些化合物是在地球上用来清洁仪器用的,而且在探测器飞往火星的过程中气相色谱-质谱联用分析仪在太空中做检测的时候已经探测到了这些有机物。

由于没有找到存在有机分子的证据,因此生命探测实验给出的结果也变得毫无实际意义。“这就像一场球赛,”当时“海盗”号的项目科学家杰瑞·索芬(Jerry Soffen)说,“火星上没有有机物就不会有生命。”随后对样本中观测的结果的解释是化学而不是生物学作用。由于紫外线的照射会使得火星土壤富含氧化剂,例如过氧化氢以及一些罕见的化合物,例如二氧化三碳。科学家们提出多种途径可以在有这些物质参与的反应中生成在生命探测实验中探测到的结果。当时只有一个科学家吉尔·莱文(Gil Levin)认为生物学过程才是对实验结果的最好解释。

然而,2000年已在美国佛罗里达大学工作的伯纳提出,火星可能确实含有一些有机物,只不过“海盗”号没有探测到而已。他认为,有机物可能是以苯六酸的形式存在的,当组成陨石中有机物的碳没有被完全氧化时就会形成苯六酸。“在火星这样一个氧化环境中它可以稳定的存在,因此你应该会发现它,”伯纳说, “它非常稳定不会进一步氧化而且难熔,而无法溶解在其他任何物质中。当你加热它时,它不会释放任何的挥发物。因此‘海盗’号可能身处这些物质的海洋当中而没有发现它。”伯纳的研究估计,在30亿年的过程中火星表面每平方米会产生2千克的苯六酸。伯纳说,不幸的是,需要很高的温度才能破坏苯六酸,而其分解之后的主要产物苯却恰恰正是用来清洗仪器所用的溶剂之一。如果“海盗”号能把采集来的样本加热到600℃而不是500℃的话,它们也许就能从中发现这些与众不同的物质的踪迹。但是当时加热不到600℃。

2006年10月,一个包括墨西哥核科学研究所下属国家自治大学化学家拉法艾尔·纳法罗-冈萨雷斯(Rafael Navarro-González)和NASA艾姆斯研究中心行星科学家克里斯托弗·麦克凯(Christopher McKay)在内的科学家小组报告,“海盗”号可能无法在火星土壤中发现某些类型的有机化合物。

在2004年“机遇”号火星车发现了黄钾铁矾(一种形成与水中的铁硫酸盐水合物)之后,纳法罗-冈萨雷斯受此鼓舞重新研究了“海盗”号对有机分子的检测。在研究了西班牙里奥廷托(Rio Tinto)地区含黄钾铁矾的土壤之后,他发现使用化学方法提取这些有机物相对较为容易——而使用加热方法却很困难。“当我重复‘海盗’号实验的时候,” 他说,“我惊讶地发现尽管存在大量的有机物,但是在沉积物中却没有探测到有机分子。这十分奇怪。”

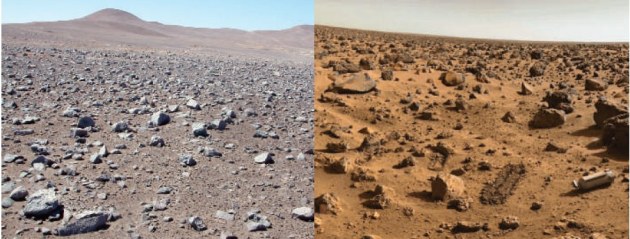

与此独立地,麦克凯在智利的阿塔卡马(Atacama)沙漠中进行着土壤研究,并且也开始怀疑“海盗”号的结果并不全面。美国加州大学伯克利分校的研究生艾莉森·斯佳丽(Alison Skelley)曾请麦克凯审阅一篇关于使用她研发的装置探测土壤中氨基酸的论文。麦克凯发现论文中显著地指出“和高温分解法相比使用化学萃取的方法可以释放出多1000倍的氨基酸”——而“海盗”号使用的正是高温分解方法。麦克凯说:“1个月之内,拉法艾尔就告诉了我他关于黄钾铁矾的疑虑。当时我建议,我们应该搞清楚这一效应是不是普遍存在的。”

除了雷奥提托地区的沉积物和阿塔卡玛沙漠的样本之外,它们检测了来自其他类似火星环境的不毛之地——南极干旱河谷和利比亚沙漠——的土壤样本。化学萃取方法发现了少量的有机化合物。例如在来自南极的样本中,每克土壤中含有20-90微克的碳。但是把样本加热到500℃也无法产生在他们商用的气相色谱- 质谱联用分析仪上可探测的有机挥发物。只有把温度升高到750℃时,才开始在超过半数的样本中发现了有机物的信号。而750℃是“海盗”号无法达到的。

升温的争论

纳法罗-冈萨雷斯和麦克凯认为,在“海盗”号实验的加热过程中,由于火星土壤中铁化合物的催化作用,释放出的有机物在进入气相色谱-质谱联用分析仪之前就变成了二氧化碳。“我们认为‘海盗’号发现的一部分二氧化碳可能就来自于氧化的有机物,”纳法罗-冈萨雷斯说,“即使这仅仅是其中微小的一部分,但这也意味着火星表面的有机物含量也会比我们预期的高1000倍。”

比曼否认对此有些心神不宁,他说他是在他的女儿看到《华尔街日报》上的报道之后才知道纳法罗-冈萨雷斯的文章最终发表了。他感觉,在文章中被感谢暗示他赞同这篇文章的第二个版本,但是他却从没有看过这个版本。因此在一份措辞强烈的批评中,比曼指出纳法罗-冈萨雷斯和麦克凯所采用的实验装置的灵敏度只有 “海盗”号的1/1000。“因此他们说在500℃没有发现任何有机物而在750℃发现了并不能说明任何问题,”他说。他接着说,如果他们仪器能具有和精心调教的“海盗”号气相色谱-质谱联用分析仪相似的灵敏度的话,那么在500℃的情况下也能轻松探测到有机分子。

比曼认为,一种“错位”的在火星上寻找生命的热情驱使着包括纳法罗-冈萨雷斯小组在内的科学家们去试图证明“海盗”号气相色谱-质谱联用分析仪的结果是错的。他说,他们想“清除这一障碍”。从个人角度出发,麦克凯表示他感觉这是由于误解他们论文论点所造成的结果,“如果我有机会重写我们的论文,我会强调气相色谱-质谱联用分析仪的运转是完美无瑕的。问题出在高温分解有机物上。”他说,关于“海盗”号结果的争论目前仅仅局限在气相色谱-质谱联用分析仪上,而高温分解法则被忽略了。

即使接受我们小组的分析结果,即火星土壤中可能含有一些有机物质,“但很显然它们的含量是微小的,”麦克凯说,“当我们说有机物含量高达百万分之一,你也需要注意到它实际的含量也可能为零。”他说,重要的是在未来的探测计划中考虑我们的结果。

确实,负责NASA“凤凰”号仪器的科学家们已经注意到了这一点。“凤凰”号的主要目标是探测火星土壤中冰和矿物的特性,但是它也具备探测有机物的能力。最初为“火星极地着陆者”设计的热与逸出气体分析仪(TEGA)可以以恒定地速度加热土壤样本,测量升温率的变化由此可以探测相变——当物质熔化或蒸发时会吸收热量而不改变温度。但是“凤凰”号的TEGA与“火星极地着陆者”上的不同,还装有一个小型的质谱仪,它将用来探测被加热到1000℃的土壤样本的成分。这一温度是“海盗”号的加热器所能达到的两倍,而且足以分解绝大多数的难熔化合物。

“如果我们没有发现有机化合物,那么我们至少可以肯定这不是由于这些物质的难熔性质造成的,”TEGA首席科学家、美国亚利桑那大学的威廉·波顿(William Boynton)说,“它同时也意味着这一特殊的环境不适合保护有机分子免遭破坏。”

继续寻找生命

伯纳或多或少地相信“凤凰”号的加热装置会发现苯六酸以及有关的盐——这是伯纳的第三次机会。他原先希望在“勇气”号和“机遇”号火星车上搭载拉曼光谱仪来探测有机化合物,但是由于时间太紧而被迫取消。而欧洲空间局的“猎兔犬”2号本来也应该探测火星土壤中的有机物,并且还专门设计了一个巧妙的装置可以从岩石下面采集样本,因为那里由于紫外线造成的氧化作用会弱一些。但是当它离开母船“火星快车”之后,就与地面失去了联系。

如果TEGA确实在高温下探测到了有机物,那么这些有机物来自陨石的可能性要比源于火星的大得多。但是它们的存在依然可以说明火星的土壤并不像“海盗”号之后一致认为的那样具有极强的氧化性,这也许为在火星的某个地方还存在着原生的有机物提供了希望。伯纳指出,如果火星上的冰——其存在性已经被 NASA火星“奥德赛”探测器上的γ射线分光仪所证实——是由涌出的地下水凝结而成的话,那么冰中可能就含有来自地下水储地的有机物,这些有机物来自具有氧化性的火星土壤层之下,而且会在随后的冰冻中得以保存。如果探测到这些有机物,并不能证明“海盗”号的结果就是错的——它只能说明火星不同地区的不同环境对于承载同一种有机分子的能力不同。

现在纳法罗-冈萨雷斯和麦克凯都在为NASA计划于2009年发射的“火星科学实验室”上的“火星样本分析系统”(SAM)工作。“火星样本分析系统”将是自“海盗”号以来第一个装有气相色谱-质谱联用分析仪的系统(“凤凰”号上没有装载气相色谱仪),同时它还搭载了一台激光分光仪,而且它将同时采用化学萃取和高温分解这两种方法,以此来进行对比并使它们互补。

从更长期的角度来讲,一些科学家们想知道是否存在可靠的方法来区分所发现的有机物是不是生命的产物,但是他们意识到这不是一个简单的问题。在地球上根据碳的不同同位素的含量可以区分有机物是否来自生命体,“凤凰”号和“火星样本分析系统”也将采用这一方法。

但是科学家们并不认为可以简单地直接解释从火星上测得的结果,因为非生物学过程也能产生同位素。计划于2013年发射的欧洲空间局的火星探测器上将携带一台专门用来测量所发现有机物“手征性”的仪器。在地球上,生命体中只有“左旋”的氨基酸和“右旋”的糖。如果火星样本也具有同样的性质,那将是存在生命形式的有力证据。不过如果有机分子已经存在了上百万年的时间,那么它们就会自发地重新随机排列,因此会与由非生物学过程产生的分子无法区分。

但是在此之前必须先找到火星上存在有机分子的证据。如果“凤凰”号没有遭受和其孪生姐妹同样的厄运并且最终发回了数据,那么它至少会把先前的争论向前推进一步。“目前更重要的是把目光放在未来的计划上,而不是沉溺于有关‘海盗’号的争吵上,”麦克凯说,“如果我们能从‘凤凰’号和‘火星样本分析系统’ 获得探测结果,那么人们又能找到争论的新论据。”同时,伯纳也把目光聚焦在了在他看来是必将到来的惊喜上,他说:“这种感觉每一次都历久如新。”

[Nature 2007年年8月16日]

一直关注格致。虽然好久没有冒泡了。

请问时常飘过这里的电脑高手们,如果想做一个从U盘启动的最最简单的操作系统(比如说像GHOST那种样子的),在里面只需要放入一个标准的C++编译器,一个可以用鼠标的文本编辑器,和一个可以把latex写的公式比较漂亮地显示在屏幕上的东东。也许还可以往硬盘和光盘里写入数据。(再也许那U盘自带MP3播放功能?)这样一个东西做起来容易吗?

我是学数学的,知道很多算法,会写C++程序,但是每次想用电脑算点什么的时候都要为操作系统、数据记录、输入输出而头疼。当然也有很多现成的计算软件,先要GOOGLE到它的网站,下载安装,啃帮助文档,然后也许只是用它做一两行计算,然后把几个这样的软件得到的结果合起来,再自己写个程序分析,最后得到的结果拿去论文发表。

为什么会这么麻烦呢?为什么在个人电脑如此普及的今天,大部分的数学学生在大部分的时间里仍然习惯用笔和纸来做计算?即使是像我这么讨厌计算的?学数学的人大多弱势而内向,喜欢简洁明了,害怕麻烦,容易在计算机科学喧嚣的标准纷争中迷失。并且他们大多自我中心,别人的东西永远不如自己做的用起来顺手。放眼周围,我的身边到处都是CPU,但是真正可以随时随地随意使用的,还是只有我手里紧紧攥着的那支笔,和口袋里永远塞着的一张白纸。

当然也有改善这种局面的动向。有人提出,不是为每一个或几个算法都造一个符号计算系统,而是承认一种编程语言,把算法为这种语言写成库。比如说Piologie,GiNaC,之类的就是C++的库。我很喜欢这种方式。每一个学数学的人都 可以/应该/期望 有自己的计算方式。对于我来说,这才是最柔软、最便利的方式。

希望有一天,我的口袋里不只放了纸和笔,还有一只U盘,有了它就可以在任何一个有CPU的地方,按照自己喜欢的方式进行计算。其实这要求真的不高,如我在第一段里所描述的。可以说标准已经建立起来了,只要把它们集成起来就行。

现在似乎很多人都在说ubiquitous。一个由电脑全方位支持的人类社会。“上帝无处不在”。看看Windows的VISTA操作系统,就会明白个人电脑正在朝“万能家用电器”的方向发展。这真的是计算机所应该采取的姿态吗?计算机究竟是在做计算,还是仅仅在作记录?我们究竟是要用计算机来探索未知,还是让计算机用虚拟的现实把我们的感官遮蔽起来?

亨利 * 卡文迪什(1731-1810)是伟大的化学家和物理学家。他患有强迫症,极其害羞, 行为古怪。他穿的衣服都过时50年。他从不与人作伴,特别害怕MM。他一般都是晚上走路,已避免见人。他甚至在自己的房子上专门另外安装了一架梯子,以免在楼梯上与其仆人相遇。

他这些古怪的性格非常有助于他成为一个伟大的科学家,这些性格可以使他做很精确的测量,换别人恐怕早就失去了耐心。他喜欢造或重造科学仪器,不断改进仪器,用各种方法排除误差源,全心追求工作完美。

像那个时代的很多科学家一样,卡文迪什生于贵族之家,用继承的丰厚遗产做化学和物理学实验。他还把家里大部分房子都变成了实验室。

牛顿在1687年发表了他的万有引力定律,但是他没有给出常数G和地球密度。到了18世纪,宇宙学家都想知道地球密度是多少,这样便会可能推知其他行星的密度。

卡文迪什对这个问题苦苦思索了N多年,直到1797年,他67高龄时他才开始做自己的实验。他开始用的是一个扭秤装置,这是他的一个朋友,地质学家Reverend John Michell送他的,Michell也对这个实验感兴趣,但是他还没能去做便去世了。卡文迪什意识到,只用这个仪器测量两个金属小球之间的吸引力。他便开始修补这套仪器,最终得到一套更精确的装置。

他建了一个大的哑铃,把两个两英寸的铅球粘在一个六英尺长的木头棒子的两端。木头棒子用一金属线在中心吊起来,并可以自由转动。另外还有一个哑铃,每个球12英寸,重350磅。让大的哑铃靠近小的哑铃,大球对小球有吸引,便对悬吊的棒施加一力矩。卡文迪什然后便花上几个小时不辞辛苦地观测棒的震动。

由于小球之间的引力实在是太弱了,很小的气流都会毁掉整个精密的实验。卡文迪什把这套装置放在一个密封的房子里,以隔绝外来的气流,他用一望远镜来观测实验。他还用一滑轮系统排除外界的吸引力影响。房子里还保持漆黑一团,以避免房内不同地方温差对实验的影响。他为了去除各种误差源,可谓苦心孤诣,他甚至连吊棒子的细线都换了好几种。

经过各种复杂因素的折磨,卡文迪什终于发表了他的研究结果,他的论文发表在1789年六月的Transactions of the Royal Society,论文长达57页,标题是“Experiments to Determine the Density of the Earth.” 他的实验结果是地球密度是水密度的5.48倍,非常接近现在的结果5.52。

卡文迪什的实验是为了测定地球的密度,然而,后人经常把卡文迪什的实验错当作测定万有引力常数G或者地球质量。他的实验结果只是后来被用于计算G和地球质量。第一次用到万有引力常数是在1873年,差不多卡文迪什实验100年后。

卡文迪什的实验是在他的花园里一座房子里完成的。几年后,他的邻居们指着这所房子对他们的孩子讲,看,世界的重量就是在那里测出来的。

为什么有些水果比另一些水果腐烂得慢?比利时一组“水果学家”告诉我们,答案是深呼吸。

Catholic University in Lueven 的 Pieter Verboven 和同事们在比利时种植一些苹果和梨,然后运到位于法国的欧洲同步辐射设施,用高能 X 射线对这些水果进行了扫描,得到精度打 7 微米的水果三维图。他们发现苹果和梨的细胞之间有很多空隙。

科学家们早就认为这些空隙一定存在,存放与水果内部的细胞交换的氧气和二氧化碳。但这是第一次真正看到这些微观通道。这些结构可能能解释,为什么在同样的储藏条件下,梨比苹果容易腐烂。虽然梨内部的通道有更多的连接,但苹果的空间更大,气体流通更容易些。苹果有更强的“肺”。

新闻:Fruit 'lungs' explain why pears rot faster

文献: Plant Physiology (DOI: 10.1104/pp.108.118935)

中国海洋大学的一个研究组开发并测试了一种移动激光雷达(lidar,即激光探测及测距系统)站,它可以准确地实时测量大范围区域的风速和风向——这项应用对于航空安全、天气预报和体育都有用处。

研究人员在美国光学学会7月1日出版的《光学快报》(Optics Letters)上描述说,这种移动激光雷达站可以更准确地测量风场,这可能帮助世界级运动员在国际比赛中竞技,例如奥林匹克运动会。中国海洋大学位于青岛,而青岛将承办第29届奥林匹克运动会和北京2008年残奥会的帆船比赛。该技术目前正在为这一活动进行测试。

“即便是在小型帆船赛场,风也不均匀,”领导这项研究的中国海洋大学海洋遥感教育部重点实验室的刘智深教授说。“如果运动员拥有最准确的信息帮助他们捕捉到风,那么他们就可能发挥出最高水平。”

在奥运会帆船比赛中,单个参赛者或者运动队驾驶不同级别的帆船在一条赛道上进行计时赛。比赛要求他们在逆风、顺风以及二者之间的任何情况下驾船行驶。他们的最终时间成绩取决于许多因素,包括船的设计、船员的技能、赛道困难程度以及海流。然而,或许最重要的因素是运动员能够多么成功地利用风把帆张满。

由于风的速度和方向不断变化,运动员和教练希望在比赛开始时拥有最准确的信息。在多云和下雨的时候,标准的气象工具——多普勒雷达可以准确地提供风场信息。然而,当没有云的时候,多普勒雷达就无效了。晴天的最佳风数据来自海洋浮标和陆地观测站,它们利用风杯和超声波风速计测量风速。

在今年夏天将要进行比赛的青岛帆船航行区只有4个浮标、1艘船和1座塔用于测量大约10平方千米的比赛区内的海面风。

刘智深和他的激光雷达研究组一直在研究一种光学遥感技术,称为多普勒激光雷达。他们把它用于天气和环境研究。激光雷达通过被大气气溶胶或分子散射的激光束运作。多普勒激光雷达利用了一个现象,即当这些气溶胶或分子在风中运动的时候,散射的激光的频率会发生变化——这与汽车接近你的时候比驶离你的时候音调更高是一样的。

刘智深说,多普勒激光雷达的优点是它可以迅速地对大片区域进行采样,能比单独使用浮标提供更精细的风图。他和他的研究组已经开发了一辆激光雷达巴士,它可以方便地把设备运送到实验区域。

去年,他们成功地在2007年青岛国际帆船赛上测试了这辆新的巴士。他们把这辆巴士开到了比赛区域附近的海滨,并对海面进行了水平扫描,进行实时测量,然后每隔10分钟把数据上传到当地气象站。他们打算在即将到来的奥运会和残奥会赛事上也采取类似的措施。

New Technology May Help Olympic Sailing; Doppler Lidar More Accurately Shows Which Way the Wind Blows

A team of researchers at the Ocean University of China has developed and tested a mobile lidar (light detection and ranging) station that can accurately measure wind speed and direction over large areas in real time -- an application useful for aviation safety, weather forecasting and sports.

As described in the July 1 issue of the journal Optics Letters, published by the Optical Society, the mobile lidar station can measure wind fields more accurately, which could help world-class athletes compete in international competitions, such as the Olympics. Ocean University is in Qingdao, which is hosting the sailing competitions of the XXIX Olympic Games and the Beijing 2008 Paralympic Games, and this technique is being tested in conjunction with the event.

"Wind is non-uniform even in a small sailing field," says Professor Zhi-Shen Liu of the Key Laboratory of Ocean Remote Sensing, Ministry of Education of China, Ocean University of China, who led the research. "Athletes could maximize their performances if they have the most accurate information to help them capture the wind."

In Olympic sailing, individual competitors or teams of athletes sail various classes of sailboats in timed trials over a single course. The contest requires them to navigate upwind, downwind and everything in between. Their final time depends on numerous factors, including the boat design, the skill of the sailors, course difficulty and ocean currents. Perhaps the most important factor, though, is how well the athletes can harness the wind that fills their sails.

Because wind constantly changes speed and direction, athletes and coaches hope to have the best information at the start of a run. On cloudy, rainy days, the standard meteorological tool of Doppler radar can accurately provide wind field information. When no clouds are present, however, Doppler radar is ineffective. The best wind data on clear days comes from ocean buoys and land stations that use wind cups and ultrasonic anemometers to measure wind speed.

In the Qingdao sailing area, where this summer's competitions will take place, only four buoys, one boat and one tower are available to measure sea surface winds within a competition area of approximately 10 square kilometers.

Liu and his lidar group, composed of research scientists and graduate students, have been working with an optical remote sensing technology called Doppler lidar, which they are applying for weather and environmental research. Lidar works by scattering laser beams off atmospheric aerosols or molecules. Doppler lidar takes advantage of the fact that when these aerosols or molecules are moving in the wind, the scattered laser light changes frequency -- the same way an approaching car has a higher pitched sound than a car driving away.

The advantage of Doppler lidar, says Liu, is that it can quickly sample a large area, providing a much finer map of winds than buoys alone. He and his group have developed a lidar bus, which can move equipment to the experiment field conveniently.

Last year, they successfully tested their new bus at the 2007 Qingdao International Regatta sailing event. They moved the bus to the seashore near the sailing field, and made a horizontal scan over the sea surface, making the measurement in real time and then uploading the data to the local meteorological station every 10 minutes. They envision a similar effort in the upcoming Olympic and Paralympic games.

The research was funded by the National Natural Science Foundation of China, the Key Laboratory of Ocean Remote Sensing, the Ministry of Education of China and the China Meteorological Administration (CMA).

Paper: "A high spatial and temporal resolution mobile incoherent Doppler lidar for sea surface wind measurements" by Zhi-Shen Liu et al., Optics Letters, Vol. 33, No. 13, July 1, 2008 p. 1485-1487

王鸿飞有一篇 blog 叫:发表是硬道理。的确,如果要在学术圈里混,而且想混得像个人样,发表是第一重要。除非哪一天撒手不干,走人去工业界或者找其它出路(其实也不赖)。

他的帖子里提到一个程序 Publish or perish,一款以 Google Scholar 为基础的学术引文分析软件。觉得好玩,下载下来试了试,发现重名是个大问题。:)

我想如果有人能把它做成在线版本,作成一个网络服务,应该会很热门的。:D

It’s been a long time since themes.wordpress.net stopped accepting new themes. Since then most theme authors have been distributing their themes from their own sites, without a good centralized place for people to browse, search, comment on, and rate themes. With the success of the plugins directory, we’ve wanted to have those same benefits in a theme directory. Today is the day we start making that happen, with the introduction of wordpress.org/extend/themes/.

Bringing the new theme directory under the WordPress “extend” umbrella allowed us to take advantage of all the infrastructure that has already been built up to support WordPress.org. If you’ve browsed through the plugin directory, you’ll feel right at home in the new theme directory.

We’ve gone through great lengths to make this as painless as possible for theme authors. You don’t need to know anything about Subversion (our back end magic takes care of all that for you), just login with your WordPress.org username and password and go to the upload page. From there you upload your regular theme zip file and we take care of the rest.

Once you upload your new theme we do a few automated checks for some of the requirements for each theme. If we find one that you missed we’ll provide you an error and description of what needs to be fixed. When a theme upload has been accepted we’ll send you an email and put it in the queue to be reviewed, to make sure we didn’t miss anything. After the theme has been approved you’ll get another email letting you know that the theme is now live.

That catches you up to where we’re at today. When you finish that theme you’ve been slaving over, upload it to the new directory and let us know what you think. Since so much has changed since the old theme directory we’re starting fresh from zero. If you’ve got specific questions or suggestions contact us and we’ll do our best to get them answered.

刚刚看到Joshua的几篇关于声誉系统(Reputation Systems)的贴子,于是在Friendfeed上整理了关于这个话题的收藏,分享给大家一下。

Presence, identity, and attention in social web architecture

这是来自Yahoo团队的分享:

Social Design and the Yahoo! Pattern Library

Joshua的贴子和其他的资料,已经收藏在Friendfeed的这个条目,如果你也发现关于声誉系统的好资料,请继续以评论的方式添加在这里:)

Updated 07/18/2008

| 七月 2008 | ||||||

| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

| 28 | 29 | 30 | 31 | |||